青山製図専門学校一号館1990

- 1988

- 青山製図専門学校一号館 国際設計競技 第一位 (日本)

- 1994

- HYLAR国際賞(モニュメンタルアーキテクチュア部門) (米国)

建築の初原的な力を再び/自己組織化

それぞれがそれぞれに伸びていき、

それでいて全体バランスは得られていること

国際公開コンペティション最優秀

自然の林のような街:混在

この建築は1988年の国際コンペで選ばれたものです。

この建築には大きく三つのテーマがあります。

そのひとつは、都市と建築の関係から生ずるものです。

この建築の建っている東京・渋谷のこのあたりは、オフィスや集合住宅や商店が混在し、道も曲がりくねり、建物の高さも高低入り混じっています。機能も区画も高さも、雑多なものが混在しています。とても計画された街には見えません。

都市とは、ある意図のもとに計画されてできあがるもの、だとすれば、このあたりは都市とは呼べないかもしれません。

都市というより、自然発生したような状態です。自然に発生したもの、それは自然の林や森や草原に近いかもしれません。

この街を歩いても上から眺めても、街の構成原理は分かりません。そこには何の規則もない、ただのでたらめのように思えます。

これは、(日常用語で言う)カオス(混沌)なのでしょうか。

自然の林や草原には、さまざまな木や草や生き物がいて、それぞれは別々の姿と生活をしています。誰かが全体を統一しているわけではありません。

(世界を七日間でつくった存在、は別として)

大きな木の横には低い木が生え、低木の脇には草が育ち、木々の枝はあちこちに伸びて、みんなが勝手気ままに生きているように見えます。

一方、人が手を入れた自然、たとえば植林された森では、一種類の木が整然と並んでいます。畑もそうです。稲なら稲、麦なら麦と、同じものがずっと並びます。

しかし、その森や畑も、人が手入れをしなくなると、違う種類の木や植物が混じり、やがて、自然の林や草原になっていきます。

つまり、きちんと統一された自然は、本来の自然の姿ではなく、たくさんの種類のものが混じった状態、違ったものたちが同居しているのが、自然の本来の姿なのでしょう。

都市の新しいつくりかた:脱則

では都市はどうでしょうか。

きちんと計画されて、整然と整った都市は美しいですね。

たとえばヨーロッパの古都は、これぞ都市、という印象です。

しかし、そういう都市は、多くのことを強制します。高さはそろえなければいけない、色は統一しなげればいけない、壁面は連続しなければいけない。

・・・は・・・しなければいけない・・・

「・・しなければいけない」、という規則で縛ることで、全体の統一をかなえています。

それは、林に一種類の木を植えたり、畑に一種類の麦の種をまくのと同じですね。

こうした方法は、整然とした都市をつくる有効な方法のひとつであることは確かです。

ヨーロッパの古い都市、パリやバルセロナは、こうした方法で、150年くらい前にできています。中国の古都は、それよりはるか昔にやはり整然とした都市をつくっています。

つまり、こうした方法は、もうずっと古くからあるやりかたなのです。

では、そうした方法で都市がつくられていたのはどんな時代でしょう。

長安の都ができた時代は、皇帝が政治を行っていました。パリの都市改造の時代は、ナポレオン3世の独裁政治下です。

いまはどうでしょう。そうした時代ではありません。経済システムも文化も、当時とは違います。多民族、多様な文化、いろいろな様式が共存し、変化も速い状態です。

そういう今には、150年前とは違う、あたらしい都市のつくりかたも必要なのではないでしょうか。

都市の生態系:多様

ここで、また渋谷に戻ってきます。

渋谷は今述べたような整然とした計画都市ではありません。しかし、多様な活動を支え、活気ある状態を生み出しています。

それは単に、でたらめの混乱というのではなく、整然と整理された街とは違う、何か別の仕組みを内に持っているのではないか、と思うのです。

その仕組みは、外から見てもすぐには分からない、でも、都市の構造の奥に潜んでいるのではないでしょうか。

自然の林や草原も、同様に、無秩序に見えます。しかし、その多様な姿の背後には、「生態系」という、しっかりした仕組みが隠れています。

渋谷の街にも、そうした、「都市の生態系」が隠れているのかもしれない。

そして、そういう方法を取り出すことが出来れば、整然とした強制の都市とはまた違う、多様性を許しながら、全体としてはバランスのとれた、新しい街ができるかもしれない。そう考えたのです。

とは言うものの、渋谷の街並みが「いい」、とは思いにくいところです。

渋谷はけして都市のお手本ではなくて、そこからなにかを取り出しつつ、同時にこれではないなにかに変えていく、そういう対象なのでしょう。

気を伸ばすこと:学校

そうした考えから、この建築は生まれました。

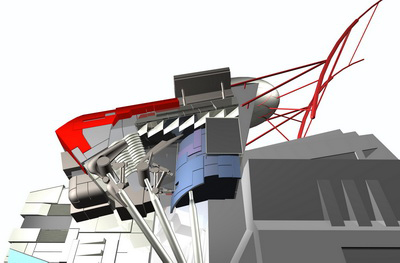

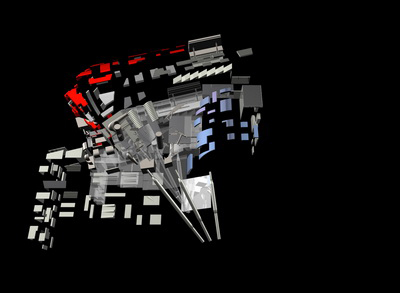

この建築を構成するのは、たくさんの部品です。その部品に、同じものはほとんどありません。ほとんどすべての部分が異なっています。

それはちょうど、都市のひとびとがひとりひとりみんな異なるようなものです。

それらの部品は、いずれも、機能の必要性からそこに生まれたものです。

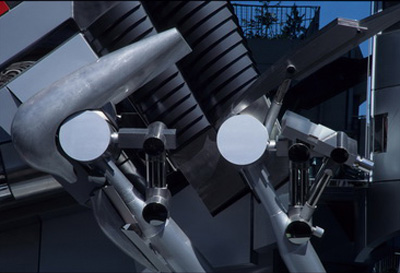

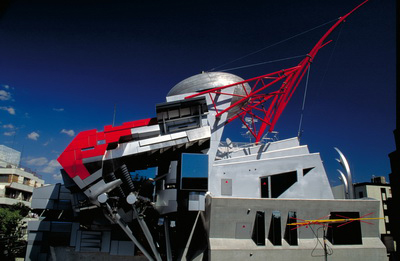

たとえば3本の太い柱は、最上階の床を支えるために必要です。

大きな回転楕円体は、水を入れるタンクです。

高く伸びたアンテナは、避雷針です。どれも、機能上欠かせないものです。

それらが要求された役割を果たした後も、それらの持つ「勢い」を、もっと伸ばすことを許しました。それは、植物に水をやって、もっと茎や葉をのばすようなものです。

その結果、柱は梁と出会う柱頭に特別な部分を発生させ、タンクは楕円に膨らみ、アンテナはより高く伸びていきました。

例えば柱頭に何かが生まれるのは、ギリシア建築のORDERでも同様で、パーツとパーツが出会うところに両者を取り持つ役割の新たなパーツが発生するのは、建築に普遍的な現象なのかもしれません。

そうやって発生したものたちは、「装飾」ではありません。

ふつう、装飾というと、それ自身がそこに居ること以外に役割を持たない、なくしてしまっても実用上はとくに困らないもの、を指すようです。

「そこに居ること」も、それが効果をもたらす場合は立派な機能(=仕事)のひとつだと思いますが、狭い意味では「なんにもしていない」ことになります。

しかし、ここに登場したパーツたちは、そうではありません。いずれも仕事を持っています。

建築を成り立たせるために、なくすわけにはいかないものなのです。

その機能を果たして、なお、自分たちが持っている「気」のようなものに従って、さらにのびてゆくことを、ここでは許したのです。

その結果、全体が混乱するのではなく、それぞれの気が出会い、自然に調整されて、全体ではバランスがとれた状態になることを、目指したのです。

これは、先ほど述べた、都市の新しいつくりかたに通ずるものです。

強制するのではなく、それぞれの勢いを減じないで、しかし、全体のバランスは保つ、ということです。

部分の多様性と全体の統合性、その両立をかなえること。

この建築はひとつの単体建築ですが、都市の構成原理をシミュレートした、思考のモデルでもあるのです。

この建築は学校ですが、学生も同じようなものです。いろいろな学生がいるから面白い。でも、みんなが勝手なことをしてばらばらになってしまっては、もはや学校とは言えない。かといって、規則で押さえつけては、育つものも育たない。できるだけ個人は自由で、でも全体はバランスしている状態が望ましい。でもそれは難しい・・・

では、その難しい統合の原理をどこに求めるのでしょう。

この建築では、それは設計者の「意思」に求めました。そうあっさり言うな、と言われそうですが、統合=生理整頓こそ、設計の第一義です。

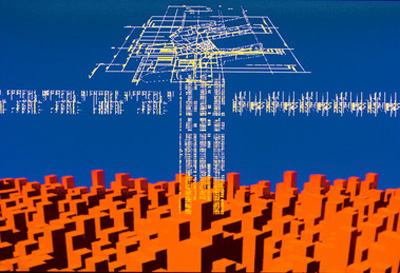

それでも、もっとなにか、それ以上に・・・という声に応えようとするのが、統合の原理を「方法」として取り出すことを目指して、この建築と同時期の90年に始めた、「誘導都市/INDUCTION DESIGN」プロジェクトなのです。

建築の持つ力を再発見すること:触媒

もうひとつ、この建築に望んだことがあります。

それは、建築の持つ力を、再発見しようというものです。

すぐれた建築を見たり、その空間に入ったりしたとき、私たちは、大きな感動を受けます。

中国の古寺でも、バロックの大聖堂でも、日本の庭園でも、すぐれた形と空間からは、体に波動のようなものが感じられるでしょう。

一方、マニュアルに従ってできた箱のような現代建築からは、そうした波動は希薄です。

かたちそのもの、空間自体が、かつて持っていた、ひとの心とからだに直接訴えてくるような、そういう作用は、建築でしか与えられないものです。

美術品でも文学でも映画でも、ひとは感動しますが、建築の形と空間の感動は、建築でしか得られないでしょう。

それは、建築というもののもつ、貴重な力、であると思います。

その力を、現代建築の多くは、自ら捨てているのかもしれません。

匿名の箱がいけないのではなく、それはそれでいいのですが、そこで捨てられた「建築の力」をどこかで復活する必要も、また、あるのではないでしょうか。

建築でしかできないことは、(映画やアートに任せてしまうのではなく)建築がすべきではないかと。

ということから、この建築では、形の持つ力を、どこまで作用できるか、それを試みることにしました。力、と言うと目をむく方もあるかもしれません。そのときは、作用、と言い換えてもかまいません。

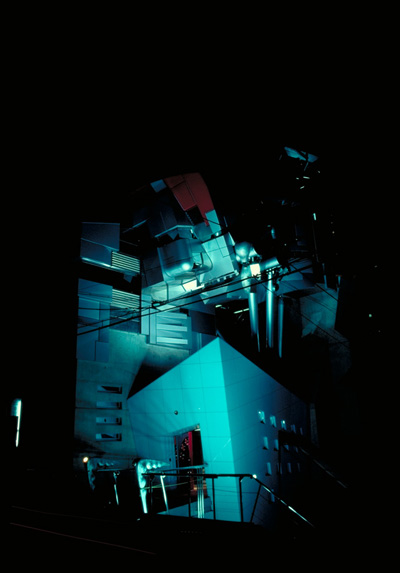

心理と生理と感覚と記憶、への、作用。それをここでは、力と呼んでいます。

この建築から何を思うか、それは皆さんの自由ですし、おそらくみなさんの興味や関心によって変わります。あるひとは機械を思い、あるひとは生物を連想するかもしれません。

見る人がこの建築を自分の中の鏡に写したとき、それぞれのイメージがそこに映ります。

そうした多様なイメージを引きだす、「触媒」のような作用を、この建築は果たそうとしました。

そのつど、個別に生産すること:技術

そして、三つ目のテーマは、多様な部分をつくる方法についてです。

多くの建築は、同じ部品を繰り返し使うことで成立しています。

高層ビルの外壁のカーテンウオールは、その典型です。これは、少品種大量生産という、近代の生産システムの結果です。

同じものをたくさん繰り返しつくることで安く良質なものを提供する、というこの原理は、その限りでは有効に作用してきました。

しかし、この方法では、基本的にどこもみな同じで、「多様な」部分、はできません。

チェーン店のファーストフードのようなものです。それはそれでいいのです。

(見知らぬ都市で見慣れたファーストフードのマークを見ると、安心します)

でも、それだけでは、やはり足りない。

それぞれの個別な要求に応じて、それぞれ違うものを提供する方法はないか、それを求めたのが、もうひとつのコンセプトでした。

外装に使われた三次元形状のアルミ/ステンレスパネルは、総数200以上のうち同じ形状のものはほとんどありません。そこでは通常の平面図や率面図は意味を持たず、三次元のデータが図面の役割を果たしました。

こうした、「同じでないものを少しずつたくさんつくる」システムの確立は、前に述べた都市の新しい構成原理を実現するために、必要なことでもあります。

コンピュータテクノロジは、多品種少量生産を可能にします。この建築では、設計から生産までのCADを一貫指せ、多様な部分を生産することを目指しました。

この建築を設計、建設した1989-90年時点では、まだITの環境が未整備だったため、この設計-生産CAD一貫システムは、一部しか実現しませんでした。

2000年完成の「地下鉄大江戸線飯田橋駅」では、こうした生産システムを実行しています。さらに飯田橋駅では、生産システムからもっと進んで、空間架構自身をコンピュータプログラムから生み出す方法「誘導都市/INDUCTION DESIGNを実行しています。

無目的な空間も必要なこと:構成

この敷地は、あまり恵まれた条件ではありません。

コンペの当時、敷地を見に行って、その困難さに、参加するかどうか迷ったほどです。

敷地が狭く奥行きが長い上に法規制が強いので、要求された教室を最大限に確保すると、あとは通路程度しか残りません。外部に広場の余裕はなく、建築の中に広いロビーも取れません。要するに、教室と事務室とトイレしかできないのです。

大学のような広いキャンパスは望むべくもなく、オフィスの中に学校があるようなものです。都心のこの種の学校ではそれが普通とはいえ、やはりそれだけではものたりない。

学校には、教室から教室に移動するだけでなく、その時々になんとなく立ち寄るような、あるいは特別な場合に使うような、機能の定まっていない、無目的な空間もほしいですね。

そこで、コンペの要求は教室群だけだったのですが、要項になかったギャラリースペースを最上階に提案しました。

要求を満たす最大限の教室を4Fまでに確保して、5F全体を多目的室とし、セミナーや作品のプレゼンテーション等に使うことを期待しました。それは斜線制限などの規制の中でのぎりぎりの提案でした。

規制上、5Fには細長いスペースしかとれないので通常の教室には使いにくのですが、その制約を逆に生かしてギャラリー状のスペースにしました。内部空間は、外部の構成がそのまま凹凸をつくっています。

前に記した柱頭のある3本の丸柱は、このギャラリースペースを外から支える役割を担っています。

道路からのアクセスは2Fからなので、2Fにはブリッジに続くエントランスロビーを設けています。

それから時がたち・・・・・年

この建築も、竣工してから世紀を越え、年月を経ています。幸い、外部については学校の手できちんと定期的な清掃が行われているので、パネルの汚れも少なく、良好な状態です。

竣工後13年を経た2003年に、全体のリフレッシュ工事が行われました。内容は、RC打ち放し部の清掃とコーティング、金属パネルの再シール、パネル以外の壁や鉄部の塗装などです。アルミパネルとステンレスロッドのフッ素焼付け塗装は、劣化が少ないので今回はそのままになりました。

学生数の増加に伴い、5Fの提案スペースの半分は特別教室として使われ、半分はプレゼンテーションルームとして使われています。

5Fスペース、2Fロビーとも、学生の作品や掲示が増えてやや散らかっているので、学校から依頼を受けて、整理案を検討しています。学校では内部のRC壁の清掃とコーティングについても検討しています。

建築は、それを使う方々に愛されることで、生き生きと生きていくことができると思います。

建築の寿命は建築本体のハードウエアよりむしろ社会経済情勢というソフトウエアによって決まることが多いようですが、この建築が、これからもそうした豊かな生を続けていくことを、願っています。

- Movie

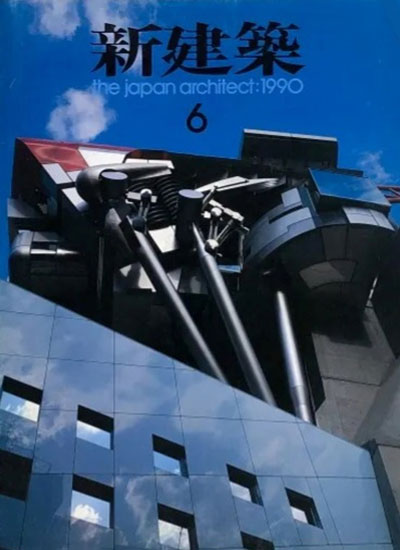

1990年の掲載文

1990年の発表当時の筆者の雑誌掲載文を記しました。

2025年の今見ると、衒学的とも思える文体ですが、

当時、80年代の高揚から90年代の閉塞に向かう、その時代の気分と、

未来がどこに続くのか未だ知らない、いままさに大海に漕ぎ出していく30代の気概と自負と気負い、

その片鱗を、読み取って頂ければ幸いです。

この建築は、国際設計競技で選ばれたものである。

選定の理由は、フィットネスとインパクトという言葉に要約できる。

それは、解答としての適合性であり、建築として期待されたということであった。

ここでは、望まれる空間/形態に建築的プロテクトをかけないことが企図された。

解除すべきその制約は、歴史や流儀といった思潮から、慣行や通念という社会性、そして生産・施工の方法やシステムまで、各過程に浸っていて、単に引用の母集団をシフトすることではない。

それは、設計作業にあたって、選択する辞書ディスクを増やし、拡張メモリをスロットインすることになる。

その意味で、これは「拡張建築」であり、「遠い建築」である。

そうした準備のもとに得られた背景世界となる3次元の仮想空間に、必要な要素が配置されていった。

その各要素は、それが生まれるに至った初源的な役割要請を原動力とし、場および相互の作用を受けながら、ある方向へと成長していく。

その指向エネルギーを発生し引き出すことにより、それらは与えられた責務を果たした後も、なお、植物的な成長を遂げる。

最上階のギャラリーは空中に張り出した多面立体となり、それを支える柱との接点には複合ハーツが発芽した。

避雷針は長く延び、窓は開口であることをやめて塊りになり、それらすべての上に色彩が降り注ぐ。

こうしたそれぞれの自動律による部分の衝突を事象の断面としてそのまま提示すれば、そこに転写された現実の都市モデルがディスクリートな存在として出現する。

しかしここでは、要素の素直な自律性を促進しながら、さらに全体としてのインテグレーションが求められた。

一度散逸した構造に、従前とは次元の違う「再統合」関係の成立することが意図された。

そこで採られたコードは、多重的なものである。

その行為は、運動、遷移、官能、憑依、といった緩やかな系の編目のなかで「アンチ・アンチロマン」を結ぎだすことになる。

さらに、こうした処理による作用の距離の計測のために、すでに確立されている標準的クリシェによるパーツを定位指標として布石した。

エントランスホールの、ネオパリエの加速された立体がそれである。

そして、これらすべての実体化に当っては、建築には未登場のCAD/CAMによる多品種小量生産システムの構築とディテールのハイオリクオリティ化が求められた。

やがて、設計期間実質3.5ヵ月、施工期間10ヵ月という過酷な戦闘の硝煙のなかから、この建築は離陸した。(新建築 1990年6月号)

現代語対訳

原文を現代語に対訳(緑色部)してみました。(意訳)

この建築は、国際設計競技で選ばれたものである。

選定の理由は、フィットネスとインパクトという言葉に要約できる。

それは、解答としての適合性であり、建築として期待されたということであった。

この建築は、国際設計競技で選ばれました。

選定の理由は、狭く難しい敷地でもコンペ要項にはないフリースペースを最上階に提案するなど課題に対する良い解答と認められたこと、そして建築としての新しい価値を生み出すちからがあると期待された、ということでした。

ここでは、望まれる空間/形態に建築的プロテクトをかけないことが企図された。

解除すべきその制約は、歴史や流儀といった思潮から、慣行や通念という社会性、そして生産・施工の方法やシステムまで、各過程に浸っていて、単に引用の母集団をシフトすることではない。

それは、設計作業にあたって、選択する辞書ディスクを増やし、拡張メモリをスロットインすることになる。

その意味で、これは「拡張建築」であり、「遠い建築」である。

ふつう、建築の設計者は、見えない規則のようなもので自分で自分を縛っています。

その縛りには、良い建築とはこうあるべきだ、という理念や規範、そしてこれはいつもこうしている、という慣習のようなものもあります。

「形態は機能に従う」というようなものもそのひとつです。

ここでは、そうした設計理念のようなものだけでなく、工場での部材の製作や工事の施工のしかたまでも、同様に枠をいちどはずして、目的によりよく合う方法を見つけようという姿勢で設計を開始しました。

そうした点から、これは、いままでの建築からは「遠い」建築ともいえるでしょう。

そうした準備のもとに得られた背景世界となる3次元の仮想空間に、必要な要素が配置されていった。

その各要素は、それが生まれるに至った初源的な役割要請を原動力とし、場および相互の作用を受けながら、ある方向へと成長していく。

その指向エネルギーを発生し引き出すことにより、それらは与えられた責務を果たした後も、なお、植物的な成長を遂げる。

最上階のギャラリーは空中に張り出した多面立体となり、それを支える柱との接点には複合ハーツが発芽した。

避雷針は長く延び、窓は開口であることをやめて塊りになり、それらすべての上に色彩が降り注ぐ。

そうした方針と準備の上で、設計時に想定する3次元空間の中に、建築のそれぞれの要素を配置していきました。

要素というのは、各部屋、壁や窓等の構成単位、柱や梁等の構造体、そして高架水槽や避雷針のような設備類、など、建築を構成するパーツともいえるものです。

そうした要素は多岐にわたりますが、どれも、目的の機能を満たせばそれで十分、というのが通常の設計です。

しかしここでは、各パーツを、成長していく生物のように考えてみました。

生物は、与えられた目的を叶えればそこでおしまい、ではなく、条件が許せばさらに成長していくことがあります。

貧弱な街路樹は選定をしなければ高く育って大木になるはずですし、水槽の小さな金魚も川に離せば巨大化します。

同様に、建築の各バーツにも、それが「成長していく勢い」のようなものを抑え込むことをせずに、もっと伸ばしてみようとしたのです。

これは、この建築が学校であることにも関係します。

学生は、課題を果たせばそこでもう十分、ではなく、もっと先に進んでみよう、という姿勢が望まれます。

避雷針はさらに長く高く伸び、窓は光の塊のようになり、柱と梁が出会うところには不思議なカタチが発生します。

そうした全体の上に、降り注ぐ(イメージ上の)光が色彩のパターンを重ねていきます。

こうしたそれぞれの自動律による部分の衝突を事象の断面としてそのまま提示すれば、そこに転写された現実の都市モデルがディスクリートな存在として出現する。

ここまでで完成、とすると、それはそれぞれの建物があまりルールなく互いに自分を主張する敷地周辺の渋谷の街並みように、いわばカオスのような状態になるかもしれません。

しかしここでは、要素の素直な自律性を促進しながら、さらに全体としてのインテグレーションが求められた。

一度散逸した構造に、従前とは次元の違う「再統合」関係の成立することが意図された。

でも、この設計はカオスを求めるのではなくて、各自にそれぞれの自由を認めながら、同時に全体の統合性も叶えようとしました。

これは、いうは簡単、行うは困難、な仕事です。

そこで採られたコードは、多重的なものである。

その行為は、運動、遷移、官能、憑依、といった緩やかな系の編目のなかで「アンチ・アンチロマン」を結ぎだすことになる。

ここで用いた方法は、ひとつではなくて、いくつかの方法を重ねたものです。

ひとことでいえば、建築は「白い箱」であればいい、という見方に対して、建築からいろいろな連想や想像ができるようなものにしようということです。

もっといえば、建築をかっこいいと思ったり、強い勢いを感じたり、からだに響くようなインパクトを受けたりしても、いいんじゃないか、ということなのです。

見るひと、使うひとたちがそれぞれ、この建築の印象や記憶から自分の物語を綴れるような、そういう作用を持つ建築にしよう、ということなのです。

その、見るひと各自の物語を通じて、パーツが勝手に成長してカオスになりそうな全体をひとつのものとして感じることができる、と考えたのでした。

さらに、こうした処理による作用の距離の計測のために、すでに確立されている標準的クリシェによるパーツを定位指標として布石した。

エントランスホールの、ネオパリエの加速された立体がそれである。

こうした方法との比較のために、よく知られたデザイン手法を用いた「例」をひとつ、ぽんと置いておきました。

それが、エントランスに置かれた結晶化ガラス製の変形した立方体です。

このような「遠近法の強調」という手法は、ルネサンス以来、周知のものでした。

そういう、いわば在来型のデザインとの違いを見ることで、ここでのデザインの「新しい考え方」に気づく、ことを想定して。

そして、これらすべての実体化に当っては、建築には未登場のCAD/CAMによる多品種小量生産システムの構築とディテールのハイオリクオリティ化が求められた。

前に記したように、こうした「方法の拡張」は設計だけにとどまりません。

全て同じものがない外壁パネルの生産は、建築領域を超えた自動車の生産方法に近いものですし、そのパネルの3次元曲げには、専用のコンピュータプログラムが製作企業の手で開発されています。

やがて、設計期間実質3.5ヵ月、施工期間10ヵ月という過酷な戦闘の硝煙のなかから、この建築は離陸した。

そして、従来の枠を超えるという点では、設計期間と施工期間の短さもまた、同様でした。

その簡単ではない条件をクリアして、遂に、この建築は地上に現れたのです。

建築は一般的に、安定した姿で土地に建っています。

でもこの建築は、これから作動を始めて、前に進んでいこうとするように思えることでしょう。

それは、この建築を体感するそれぞれの方々の「物語」の、始まりなのです。