都営地下鉄 大江戸線 飯田橋駅2000

- 1991

- 東京都営地下鉄12号線駅設計競技 (日本) 当選

- 2001

- 2001年度JIA 新人賞 (日本) 受賞

- 2001

- 2001年度グッドデザイン賞 金賞 (日本)

- 2001

- インターイントラ賞 大賞 受賞 (日本)

- 2002

- 2002年 日本建築学会賞(作品賞) (日本)

- 2003

- 2002年度 環境・設備デザイン賞 最優秀賞(建築・設備統合デザイン部門) (日本)

- 2005

- 電気設備学会賞(技術振興部門) (日本)

世界初の、コンピュータプログラムで(課題を解いて)生成された建築

地下で発芽する、「種子」としての建築

公開プロポーザル、日本建築学会賞作品賞、建築家協会新人賞、

グッドデザイン賞金賞、他

これは、飯田橋駅の設計主旨についての「少し専門的な説明」です。

「一般的な説明」は、(2DUIの)メインメニュー頁に戻って選択してください。

種子としての建築:BI.ORGANIC@RCHITECTURE

見えないもの/地下茎の街:

COMPUTER PROGRAM GENERATED ARCHITECTURE

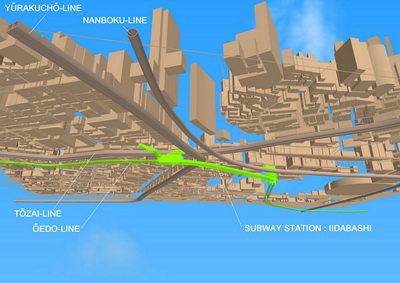

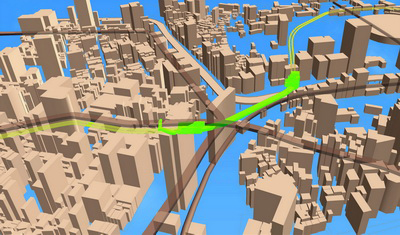

東京の都心には13本の地下鉄が走っている。

路線の集中するターミナル駅では、新しいチューブが相手の下をくぐり抜ける。

そこにできあがる駅も、やはり連続したチューブである。

位相幾何学のサンプルのように、くねくねと折りたたまれた空間。

外側は土で埋め戻され、内側は仕上げで隠れてしまう。

中も外も、誰も見ることのない、物体。

その「見えないもの」を、「見えるように」すること。

それが、ここでの意図のひとつである。

その考えは、臨海副都心 に設計した「K-MUSEUM」と共通している。

あれも、共同溝という、地下の見えないチューブを扱っていた。

見えないもの、都市構造でも経済でも、美でも気持ちでも愛?でも、

リアルな物質を通して、それを見えるようにすること。

それが建築に限らず、「つくる」ことの意味と意義ではないかと考えた。

ここでは、まず土木架構のチューブを可視化させようとした。

そうすることで、駅は、一種の産業博物館のような機能も同時に果たす。

また、仕上げをなくすことは建設費の削減にも役立つ。

しかし、いままで長い間、隠すのが当然とされてきたものを裸にするには、設備や防水上、そしてなにより制度・規定・慣習の障壁が大きい。

地道な説得を積み重ね、多方面の協力を得て、ようやく現れた、裸体。

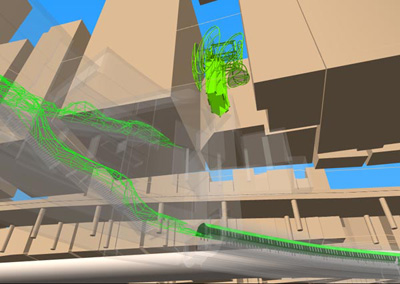

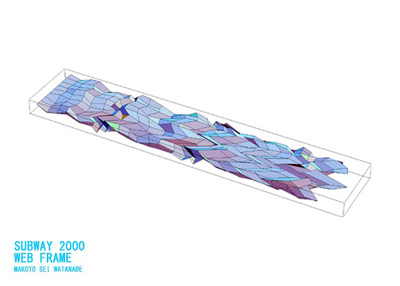

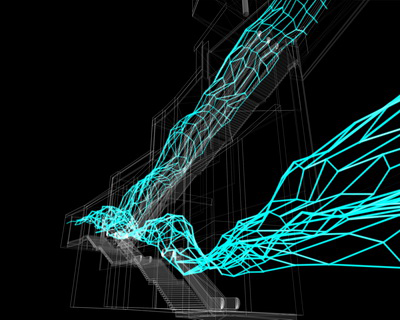

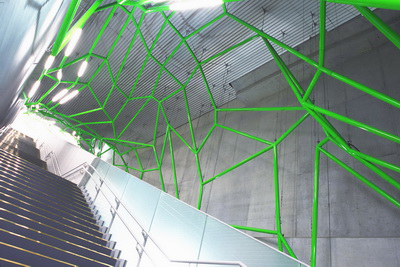

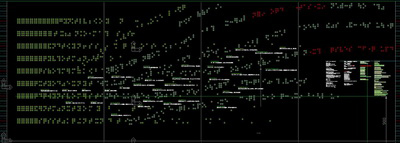

その中にもうひとつのチューブ、WEB FRAMEを挿入した。

WEB FRAMEは、土木架構のDNAを受け継ぎ、選択/変成/育成する存在である。

絡み合い、絞られ,広がり、鼓動するWEB。

地上をめざして成長する、第二の地下茎。

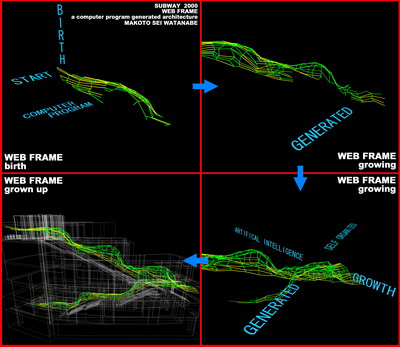

その生成に、自動発生プログラムが用いられている。

これは、一連の研究プロジェクト「誘導都市」の、発展・実施版だ。

そして,これは世界初の"CGA"、COMPUTER PROGRAM GENERATED ARCHITECTURE である。

誘導都市/手を縛って設計すること

手は時に、思考より速い。そして、しばしば、思考より確かだ。

ふだん、設計者は、設計のプロセスのすべてを意識的に行っているわけではないだろう。

論理は、矛盾した条件の分析に役立つが、矛盾を解決する答えは突然、どこからか飛来したりする。

物理学や数学のように論理がすべてのような分野でさえ、そうして多くの発明や発見がされている(らしい)。

その例は、夢で発見した(と言われる)あの六角形、ベンゼン環の神話だけではない。

設計でも時に、手がふと描きだした一本の線が、絡み合った問題を一気に解く美しい解となることもある。そういう腕を持った人は、たぶん天才と呼ばれる。

その点では、科学も建築も変わりはない。

では、理論の方はどうか。

レオナルドやミケランジェロからデザイン理論を聞き出したとしよう。

理論を聞けば彼らに匹敵する作品ができるだろうか。

これが科学の理論であれば、本当かどうかを追試で確かめることができる。

確かめれば、使うことができる。

夢に現れた化学式は、夢を見なかった大勢の研究者によって確認され、それを使って多くの理論を生み、巨大な石油産業をつくり、ついには地球の大気温度を上げることとなった。

一夜の夢が、検証可能であることによって、気候すら変えてしまう。

検証可能性、それが科学の基本ルールだ。

しかし、建築の理論の検証は、作者本人にしかできない。

当然、本人以外、だれも使えない。

ドミノ「理論」を使ってコルビジェの作品を凌ぐ名作ができた、という話は聞いたことがない。

では本当に、使える建築理論、は、ありえないのだろうか。

科学のように検証可能な建築の理論は、できないのだろうか。

そのような理論を組み立てるには、「論理より速く、論理より確かな」手を、使わずに建築をつくることが、必要となる。

つまり、自分の手を縛ってから、設計すること。

手は使わずに、論理、だけで設計をすること。

頭の中で働いている(意識下の)思考を「外に出し」て、誰でも使える(検証可能な)ようにすること。

夢の保証には、科学が要る。

たとえば、「パターンランゲージ」は、そうした「思考の外部化」の先駆的試みとして敬意を表したい。しかしパソコン以前の宿命か、結局、最後は個人の修練に戻ってしまっている。

今は、新しい武器がある。当時とは違う。

建築・都市の理論を、科学として組み立てること。

デザインレス・デザイン。

「誘導都市」プロジェクトは、そうして始った。

価値の決定/いいもの、とは何か

誘導都市の研究は、いくつかの大学とオフィスのメンバーが入れ替わりながら継続している。

これは大学の正規のカリキュラムとは別の、バーチュアルで柔らかい研究体の活動だ。

10年前の開始時点ではまず、そもそもこうした試みが可能かどうかを確かめようとした。

その結果、どうもできそうだということになり、都市全体をひととおり組みたててみた。これが第一期である。

そして現在の第二期では研究を超えて、その一部を実行に移した。

始めた頃はこうした研究は見当たらなかったが、近年は学会論文等にも関係する意図を持った研究が見受けられるのは喜ばしい。

ただ、誘導都市の特徴は、研究に留まらず、実際に使える設計の方法を開発しようとしている点にある。

誘導都市の第一期では、単体建築よりも都市や街区の設計方法を開発することを目指していた。

そこでは都市の設計要素をいくつかに分け、それぞれを解く「要素プログラム」を開発した。

たとえば「いい」街路と、「無理のない」起伏。

「快適な」風に、「ふさわしい」配置。そして「適当な」機能配分。

それらをかなえる個別のプログラムをつくり、結果を重ねあわせて全体を構成する。

もちろん、都市設計に必要な要素はこれだけではないが、要素プログラムはあとから組み替え可能だ。

付けたりはずしたりが容易なこと、閉じていない柔軟性が、誘導都市の特徴である。

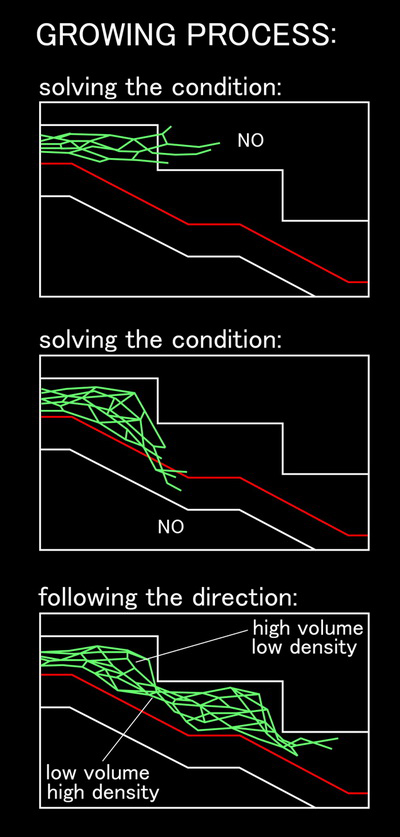

誘導都市の基本的な構造は、おおむね次のようになっている。

(これとは違うタイプのものもあるが)

1-「価値基準」

2-「評価プログラム」

3-「発生プログラム」

4-「接続」

5-「生成」

要するに、いろいろな案を自動的につくるプログラムを用意し-3、

他方に案を採点するプログラムを置く-2。

ふたつをつなげ、つくる端から採点させるようにして、家に帰ってしまう-4。

所要時間はコンピュータの能力次第。数日後に来てみると、膨大な案の中から高得点の案が見つかっている、というわけである。

その結果、高得点であったもの(正確には高得点の案を発生させたプログラム)を敷地に適用してプランを「生成」する-5。

さらに5の結果を組み合わせ、3に戻して以後繰り返し、とすると、遺伝的アルゴリズム等に近づく。(6-「フィードバック」)

誤解され易いのだが、この方法はコンピュータに無数の案をつくらせてその中からいいものを選ぶ、のではないことに注意してほしい。

誘導都市では「いい案」は自動的に「生まれる」のである。

では、何が「いい」案、なのか。

上記の項目1-「価値基準」とは、いったいどこにあるのだろう。

最初に開発した「太陽神の都市」では、価値を日照時間に置いた。これは分かりやすい。

どの住戸も一定時間以上の日照を受けること、という条件だけを条件に解いた結果、従来使われている「隣棟間隔方式」とは大きく違う、自由度の高い集合形式が得られた。

次の「発生街区の都市」では道をつくった。

そこでは「いい道」の定義を「目的地に早く着く」と「過程が楽しい」、こととした。

「早く着く」、は、交差点の数と交差道路の数から数式を立てた。

電気回路にたとえれば抵抗値を定義したようなものだ。

「楽しさ」、の方は、経路の変化の変化率、とした。

まっすぐな道はつまらないが、同じリズムでうねっていても単調だ、という理屈である。

それは回路を流れる電流の微分値のようなものだ。

道の楽しさはそんなことで決まらない、どんな店があるか、何しにいくかでも違うぞ、という声が聞こえてくるが、そのとおりである。

また、学生と老人とでは、いい道の基準は違うという意見も、もっともだ。自分自身でさえ、今日と明日では評価が違うかもしれない。

一律で絶対の価値設定など、できるものではない。

だから、価値基準は、その都度選択可能である、と考えている。

カセットのように、「価値SET」を時に応じて選んで、入れ替えればよい。

子供用、わたし用、あなた用の、価値カセット。

そのカセットを入れるデッキをつくろう、というのが、誘導都市である。

正確には、デッキというハードウエアではなく、デッキを成り立たせるアルゴリズムという、ソフトウエアをつくること。

誘導都市で確かめたかったのは、選んだ価値の当否ではない。

いったん価値を選んだら、その価値を満たす答えを、プログラムが紡ぎだせること、を実証しようとしたのである。

恣意とランダムネス/設計しないこと

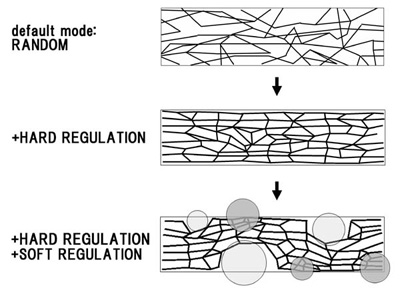

誘導都市では、プログラムの働きをはっきりさせるために、指示することと、指示しないこと、を明確に分けた。

自動的にクリアしてほしい価値基準は数式で明瞭に定義する一方、それ以外は手を加えずにランダムに任せる、という組み合わせだ。

従って、できあがったプランや形態は、従来の意味では、設計者がデザインしたもの、ではない。いわゆる(狭い意味での)「恣意」、を排除してある。徹底した禁欲主義が、貫かれている。

デザインレス・デザイン。いちど縛った手は、まだ解かない。

手を解きたいという衝動を押さえるのには、かなりの努力を要する。だから、結果も、カタチの上では押さえてある。

控えめにして、その分、何をやろうとしているのか、を、分かりやすくした。

その意味では、誘導都市の描きだすデザインは、雪の結晶や、蝶の羽の構造などに近い。

結晶や羽は、いかに見事にデザインされたように見えても、設計者の「手で」つくられてはいない。

それらは、有名な(世界を7日間でつくったこともある)設計者の「言葉」(=自然の法則)から発生した、「現象」なのだ。(光あれ)

そういう現象を「誘導」する方法、それが誘導都市である。

シミュレーションと人工知能 /考えるキカイ

「誘導都市」は道具としてのシミュレーションを含んでいる。

しかし、シミュレーションでしょ、と片づけないでほしい。

普通のシミュレーションの、ポピュラーな例に、景観シミュレーションがある。

それはリアルに動くパースだ。ここを変えたらこうなると見せてくれて、いくつもの案の中から選べるが、いい案が並んでいるのかどうかは分からない。

要求が満たされているのかどうか、保証の限りではない。

しかし、誘導都市は、判断を行う。ただ次から次へと案を繰り出す自動装置とは違い、要求をできるだけかなえた案を提示するAI(人工知能)的機能を持つ。

もちろん、現実を相手にしている点で、シムシティ等の、シミュレーションゲームとは方向が違う。

誘導都市は、「ただの」シミュレーションではない。

脳の拡張としてのコンピュータ

誘導都市のもうひとつの動機は、コンピュータの新しい使い方の開発にある。

コンピュータを使って始めてできるようになったデザイン、とうたうものがあるが、はたしてそういうものがあるだろうか。

構造解析では昔からコンピュータを使っていたのだから、その意味ではコンピュータは設計に不可欠である。音響や照明シミュレーションも同じ。現場の工程管理にだってコンピュータは必要だ。

デザインでも、たとえば、CGで描かれた不定形なフォルム、は、いかにもコンピュータなしにはできないように見える。

しかし、建築は映画のSFXと違い、最後には必ず、実物になる。

実物になるくらいだから、模型にもなる。模型がつくれるなら、始めから模型でスタディできることになる。これは詭弁ではない。

昔ながらの模型でスタディできないような建築は、論理的に、存在しないのだ。

もちろん、どんなプロセスにもコンピュータは役立つ。光造形装置で模型をつくれば楽だ。自由曲面の施工にはコンピュータが有効だ。

しかし、同じことは在来の方法でもできる。

つまり、いかにもCGっぽいデザインは、あくまでCGライク、なのであって、コンピュータなくてはできない、わけではない。

ではコンピュータなくしてはできない設計とは、どういうものか。

それは、コンピュータを、思考の道具として使うものであると思う。

電卓がひとの脳から計算の負担を開放したように、コンピュータは、今のヒトの脳が抱えている負担を取り除くことができるはずだ。

逆に、ヒトの脳にしかできない分野もある。

両者が補完して、共同作業としての設計を行うことこそ、求める道であろう。

手の延長を超えて、脳の拡張としてのコンピュータの使い方を目指すこと。

それが可能になれば、まさに、コンピュータなくしてはできない建築が現れることになる。

それは、CGライクな体裁をしているとは限らない。一見、見慣れた姿、をまとっているかもしれない。

例えば、映画における最高のSFXとは、SFXだと気づかないSFX、つまり、どこから見ても日常に思える(しかし実際には存在しなかった)シーン、なのだから。

エンドレスデザイン/決めないこと

誘導都市が在来の設計と大きく違う点のひとつは、試行のたびに答えは違う、ということである。

評価プログラムが選ぶのは、ひとつの案ではない。良い案を「生んだ」プログラム、を選び出す。

いい子犬ではなく、いい子を産む(はずの)DNAを持った親犬を選ぶ。

だから、解答はこれっきり、ということはない。

在来の設計では、いちど設計ができてしまうと変更は難しい。

完結してしまった全体は、妥協できない。

一部を変更すると、全体のバランスが崩れてしまうからである。

しかし誘導都市の答は、完結したひとつの解ではないため、柔軟だ。

子犬は一頭ではない。(クローンにすれば無限?)

解答は結論ではなく、絶えず変化しているプロセスの一環となる。

それは、成長し続けるデザインである。

現実の都市も、そうかもしれない。

成長し、変化する、生物のように。

生物/かたちとしくみ

生物から学ぼう、という考えは、建築の歴史上、過去何度となく登場している。

そうした過去の例と「誘導都市」との違いは、カタチではなく仕組みを、メタファーではなくモデルを、使うところにある。

生物は成長するから建築も成長できるように、という「たとえ」を使ったのはかつてのメタボリズムであったが、「誘導都市」では、たとえではなく、意思決定の「方法」に使おうとしていることが違う。まして、「誘導都市」には、生物のかたちを模倣するというような意図はない。

学ぶべきはしくみ、であり、かたちや象徴ではない。

生物は、環境との関わりの中で、ある種が(結果的に)選ばれ、増えていく。

そこに働く淘汰/選択の仕組みを使って、環境(=条件)に適合した設計を得よう、というのが誘導都市である。

そのひとつ、「ON DEMAND CITY」は、施設機能の最適配置を得るプログラムである。

最適なんぞ決められない、という声には先ほどの価値の記述を見て頂くとして、このプログラムでは、各施設間の「距離」を価値の指標とした。

たとえば、家とコンビニは近い方がいい、でも工場とは離れていてほしい、と言うように、各施設の望ましい離れ具合に、1から10までの(いくつでもいい)段階を付けてマトリクスをつくる。

一方で、ある地域内の全施設の相互距離(膨大な組み合わせになる)を最適距離と比較する評価プログラムを用意する。

施設の必要数は、一般の計画手法から算出する。

それらの施設を、対象地域にまずランダムにばらまく。

そのうちのひとつを少し動かして、評価プログラムにかける。

動く前より評価点が上がっていたら、また他のひとつを動かす。

もし評価点が下がっていたら取り消して、別なものを動かす。

これを延々と繰り返す。

すべての施設が互いに最適距離となれば、評価は理論値の最高点になる。

しかし、そういう事態は起きない。

ひとつの施設は他のすべての施設と相互関係にあるから、こちら立てればあちら立たずという具合で、必ず良くなる動かしかた、はまず見つからない。

もちろんひとの手で行うのは不可能である。

何日もずっと計算させていると、いつかプログラムは停止し、それ以上良い点がでなくなる。

その状態が、可能な限り良い配置、ということになる。

理想にはたどり着かないが、理想に近い解答が得られる。

取り扱う施設は、別に、コンビニや住宅とは限らない。

遊びたい、とか寝たい、とかの、欲望を単位にしてもよい。

そうすると、遊んで仕事して寝る、というような、今は存在しない施設が発生することがある。

今は、まだない、しかし、もしかしたら潜在的に望まれているかもしれないタイプの都市施設が、見つかる。

このプログラムは、人工生命のそれに近い。

実際、動作過程の時間を早めて見ると、無数の小さな色彩の点が街をさまよい、やがて居場所を見つけて落ち着く、というような印象になる。

こで注意して欲しいのは、だれも「全体の」配置計画は指示していないということだ。

だれもデザインしていない。つまり、デザインレス。

決めたのは、望ましい「距離」という「部分の関係」だけである。

その結果得られた配置案は、実際の街の地図のように「自然に」見える。

「~のように見える」、というのは科学的ではない。

しかし、直感的評価には総合性がある。勘は、手と同じくらいに速い。

「発生したバーチャルなプラン」と、「既存のリアルな街」、という、全く別の「生まれ」のふたつが同じように見えるということは、もしかしたら、どちらも発生原理は同じ、という可能性もあるのだ。

地下鉄駅/「発生」する建築/ BI.ORGANIC.@RCHITECTURE

建築の種子、のようなものはできないかと、ずっと考えていた。

種子は、水と光を得て根を伸ばし、葉をつけ花を咲かせる。

土の柔らかいところを探して根を這わせ、太陽の光を少しでも多く受けられるように葉を配置する。

幹や葉の構造は、風圧に耐えられる強度と手に入る材料の経済性を比較して、最適設計を行う。

自分の要求と環境条件との折り合う限界を見つけて成長していく。

そこで、ある晴れた日、一粒の種子を、そっと地下に埋めてみる。

種はやがて芽を出し、根を伸ばす。敷地の地盤を確かめ、風向きを確認する。

日照を調整し、空間と機能の矛盾する要求を折り合わせ、法規制をクリアし、あるところは膨らみ、あるところは細く、時に集まり、時に分散して、成長する。

やがてそこに、建築のようなもの、が、出現していることに気づく。

それは、いままで見たことのない、物体。経験したことのない、空間。

しかし、使ってみると分かる。いままで以上に、要求に応えていることに。

それ以上の、何か、であることに。

そんな、ARCHITECTURAL SEED が、できないかと、ずっと、考えていた。

その初めが、ウエブフレームである。地下に伸びる、絡み合う金属の根。

自動建築/WEB FRAME

「誘導都市」の意義は、条件を「より良く」解ける、ことにある。

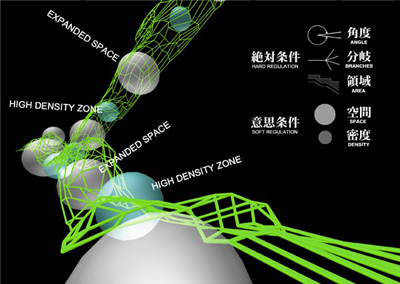

では、この、WEB FRAMEで、解くべき条件は、何か。

ここで要求されているのは、下記のふたつに大別できる。

絶対条件:1-空間の制約と、2―各単位の条件 、

意向条件:3-空間の広がり

このうち、1-に操作の余地はない。地上の建築でも敷地は選べないのと同じだ。

2-については、CG上ではどんな形態や数量でも可能だが、実際に施工するとなると、条件がつく。

たとえば、角度差1度で5本のフレーム材が同一点に交わる、というようなものは難しい。

そういう具体的な条件を自動的にクリアするため、個別にパラメータ化する。これらは通常の建築の、架構にあたるだろう。

これも結果として絶対条件になる。

3-は、設計者の意向だ。これは柔らかい指定である。およその位置とボリュームを指定すると、そこに望みの空間が生まれる。

これは厳密に守る必要はない。だいたいできればいい、というあいまいな指示である。

これだけの条件でも、それを満たすプログラムの開発は容易ではなく、試行が繰り返された。

たとえば、三次元空間で「閉じる」自由な架構、というだけでも、自動化は簡単ではない。

使える立体角に制限をつけて、しかもすべての点が結ばれるという条件がついている。

普通のスペースフレームのように決まった角度の部材を整形に組み合わせていくものとは、わけが違う。

自由度が高いだけに、発散してどこへ行くか分からないということも起きてしまう。

自由は、当然ながら、無秩序に向いやすい。

しかし、無秩序のようでその実、ある規則は守っている、というのがこの構想の大事なところである。

勝手きままのように見えながら、必要な条件はきっちり守っていること。それはまた、カオスを含め、複雑系一般の共通項でもある。

自由と調和の共存!と言うと、永遠に実現しないと分かっていて、それでも掲げている何かの大会のキャッチフレーズのようだが、それが空疎なお題目ではなく、実現する可能性が(少し)見え始めているのだ。

恣意の導入/デザインレスから再び、デザインへ

さらに、WEB FRAME では、第一期の誘導都市から進んで、感覚的評価の領域に踏み込んでいる。

それが、第4の要求。

誘導都市の第一期では、価値基準は日照や距離や勾配、それに風速とか抵抗値などという、数量に換算できる指標を選んでいた。

「街区発生の都市」では「おもしろさ」を数式で定義して感覚を取り込んだが、結果が本当におもしろいかどうかは、評価していない。

これらと違い、WEB FRAMEでは、今まで保ってきたランダム性を超えて、いわゆる恣意性を取り込もうとした。

恣意と言っても、空間やカタチを直接指示するのではなく、「気持ちいい」、とか「ダイナミック」、というような、柔らかな規定を満たすことを考えた。

いちど縛った手をすこし解いて、ちょっと動かすこと。

ただし、動かすのは生身ではなく、人工の手である。

しかしここで、思わぬ(というか、予期した)困難にぶつかった。

「街区発生の都市」のときのような方法で、「気持ち良さ」、を属性で定義してみても、出てきた結果はいまひとつ。期待に添わない。

その理由のひとつは、WEB FRAMEが三次元に展開する複雑な空間・形態であることだが、もうひとつは、使える領域の厳しい制約にあるらしい。

複雑系的な方法は、施行領域に量的な広がりがないと、効果を発揮しにくいようだ。

自然淘汰の実践には、多くの生物が生きられる広いサバンナや、大きな海が必要なのである。

また、評価基準のはっきり決められる機能上の指標と違って、感性の領域は指標を定めにくい。

さらに当然ながら実施設計は研究より難しい。ゲームのシムシティをやっているわけではないのだ。

あれやこれやで、できたプログラムを走らせても、「いい」ものは、なかなか出てこないのである。これには困った。

生物/自己進化プログラム

ここで話は再び、いい、とは何か?というテーマにもどってくる。

「太陽神の都市」では「日照」が、「ON DEMAND CITY」では「距離」が、指標だった。

その価値基準を満たす、ということ以外は、ランダムに任せた。あえて操作は避けていた。

その結果、「太陽神の都市」では集落のような集合体が生まれ、「ON DEMAND CITY」では自然発生的な街のような配置が得られた。

ともに、ある「自然さ」が見られる。

「自然さ」は、誰もが理解しやすい。

設計者の意志を排し、物理法則のような基準に結果を委ねることによって、自然現象に見られるような「説得性」が生まれた。

それを、「美しさ」、と呼んでも許されるだろう。

逆に言えば、私たちが雪の結晶や川面の波を見て美しいと思うのは、その背後にある原理のせいだ。

WEB FRAMEのプログラムにも、上記の123のような法則が働いている。が、パラメータをどう設定をするかで結果が大きく異なる。

ぶれが大きい。つまり、カオスに近い。「自然さ」が、生まれてこない。

多数のパラメータの組み合わせをチューニングして「自然さ」を見つけるとなると、膨大な試行錯誤が必要で、事実上、不可能だ。

結局、適当なところで、これでいいや、と手を打つことになる。これでは、手で設計しているのと大差ない。

この状態を回避する方法のひとつは、「自然」法則の導入である。

快適に感じられる自然、たとえば波の運動原理を組み込めばいい。

重力が合理的で美しい形をつくってくれるなら、重力シミュレーションを加えればいい。

この方向には歴史がある。かつてガウディが、上下さかさまにした模型に重りを吊るして形状を決めたのは、アナログコンピュータによるシミュレーションだったとも言える。

60年代に、石鹸膜でメンブレイン構造のカタチを決めていたのも、同じだ。

今は石鹸も重りも要りませんよと、ナビエ・ストークスの方程式を用いスーパーコンピュータを使って流体力学を導入してもいい。

が、自然法則そのままの採用は、真似をしているようでおもしろくない。

誘導都市は自然現象の再現をめざしているわけではない。

それに、要求と関係のない原理を組み込むのは、主旨に抵触する。

もっと部分的で、単純で、有効なコードを探る試みが、なされた。

一方、同時に、別な方法の可能性も探求された。

それは、プログラムが自分で評価基準を見つけていく、という方向である。

プログラムを走らせて結果が出たら、それを人間側が評価する。

よくできましたとか、まだまだですねとか、採点してあげる。

これを何回か繰り返すと、やがてプログラムは、ただなんとなく案を出すのではなく、高い点がつきそうな案を出すようになる。

誉めれば、学習する。AIBOも、この手の、初歩だ。

これを更に繰り返していくと、プログラムの出す解答は、どんどん良くなる(はずだ)。

そういう仕組みのプログラムを、つくる。

ここでおもしろいのは、なにが「良い」のかは、最後まで明らかにされないこと、である。

(もっとも、そうやってできた結果を解析して、価値なるものの正体を明るみに出すこともできるだろう。

あなたのしたいことはこういうことなのです、という価値の一覧表が取り出される。

誘導都市では、つくる仕組みは原理的に、分析の手だてでもある。)

評価基準は示されないまま、いいものが出来上がる、というマジック。

価値の決定、というくびきから逃れられる、奥の手。

学習機能も、簡単なものならワープロにある。

さらに進んでプログラム自身が変化していくなら、進化機能と呼んでも差し支えないだろう。

呼び名は、プログラムの程度(あたまの良さ)による。

その過程では、遺伝的アルゴリズムも役に立つ。

このプログラムは、まだ成長の途上にある。

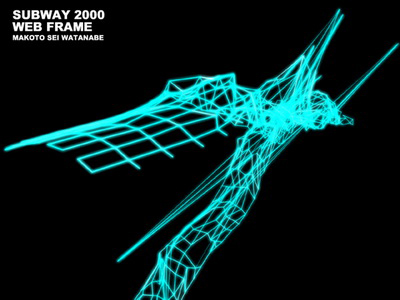

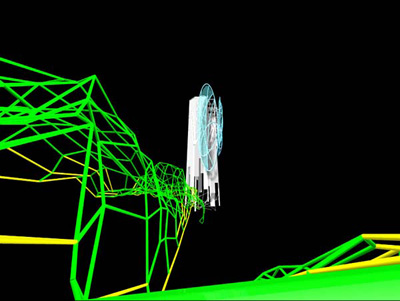

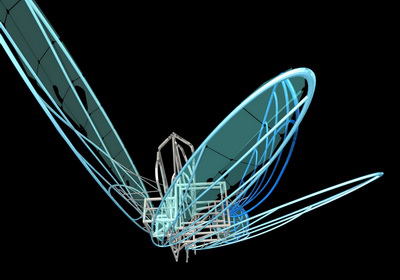

構造生成プログラム/WING

「ARCHITECTURAL SEED」は、都市の地下、35mで発芽する。(もっと水を、もっとひかりを―)

やがて、成長した地下茎から、地上に、「花」、が咲く。

それが、WING である。

これは換気塔である。駅全体の給排気と空調機類を収容する。

地下空間のための呼吸装置。

みえない地下茎が地上に伸ばした呼吸器官。それがウイング。

その構造体にも、コンピュータプログラムで自動生成するしくみを求めた。

このプログラムはまだ完成していない。

だから、そうしたプログラムが完成したあかつきにはこうなるであろう、というモデルとしての状態を示している。

ウエブフレームでは解くべき条件に入れていなかった構造力学を、ここでは主要な条件にすることを試みた。

従来の構造架構は、まず単純な格子を適用してから荷重をかけて計算し、応力負荷のいちばん大きい部分で部材を決め、それを全体に採用する。

これはラーメンでもチューブでも同じだ。かたちが箱でも自由曲面でも、仕組みは変わらない

。しかし、一律の解ではなく必要なところに必要な断面、という原理で部材を決めていくと、違った姿の架構があらわれる。

さらに、「必要」というところに、「意図」という言葉を組み込むと、さらに異なった姿が出現する。

それが、ここでWINGが目指したものだ。

大きなちからのかかるところは太く大きく、弱いところは細く。

接合部では部材は融合し、より強いちからの伝達に応える。

柱に梁がとりつくのではなく、垂直水平の区別のない部材が伸び、分かれ、接合し、全体としてひとつの構造体となる。

しかも、そこに構造と材料の無駄がない、最適配置。

すでに植物が実現している、そうした構造。

それが可能になった場合のひとつの姿、そのモデルがWINGである。

見えないものを見せる/構造体の可視化

地下を掘る自走式のシールドマシンとは、円筒形のチューブであるが、この駅の軌道部部分はその円筒を三本束ねた三円形シールドと呼ばれる特殊なマシンでつくられた。

三本の円筒のうちの両側二本が軌道部(線路)で、中央の一本がホームや通路になる。

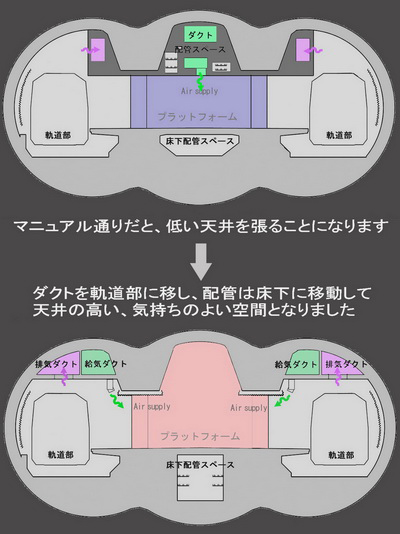

通常はこのシールドに天井を張って架構を隠してしまうのであるが、ここではその空間を生かすことを考えた。

ただし、天井を張らないとなると、空調換気のダクトや各種配管が露出してしまう。また、防水上の課題も出てくる。

そこでまず、両側の軌道部上にスラブを設け、その上をそのままダクトとすることでホームからダクトをなくした。

次にホーム床下の残余スペースを拡充し、そこを大型ピットとして各種配管配線を収容した。

さらに、ホーム端の上部に照明と一体化した配線用のダクトを通し、残りの配線を収容した。

防水は、梁下に水受けを流し、柱の縦樋を経て排水している。

プラットホームの両端には長い連絡通路が続くが、ここでも同様の工夫をして、シールドの空間を見せている。

地下のインフラをそのまま見せることは、「そのまま」ではできない。

なにも「していない」ような裸の空間を見せるためには、多くのことを「しなくては」ならないのである。

シビルエンジニアリングと建築の、コラボレーション

そうしたプロセスは、土木と建築の協調なくしてはできない。

日本では、地下鉄や橋梁のような土木構造物をつくる世界と、建築の世界は、別個のもので、両者が協力してひとつのものをつくることはこれまであまりなかった。

地下鉄の駅のコンコースや通路の大きさは、旅客の交通量や法規から自動的に決まる最低限のもので、その決め方は、必要な機械設備から機械室のサイズを決めることと同じであった。

そこに、空間や快適さといった視点は欠けていたように思われる。

技術からだけでなく、空間から決める、という建築では当然のことを、土木の世界に持ちこむこと。

また同時に、個別の建築を超えた巨大な都市のインフラの視点を建築に与えること。

もともと、この両者が画然と分かれていることが、不自然ではないだろうか。

一方通行ではなく、コラボレーションを通じて相互のオーバーラップを可能にする、これはその第一歩である。

どこにいるのかわかること/スペースナビゲータ

東京の地下鉄の駅は、入り組んだ迷路である。

この駅は地下で他の3本の路線駅とつながり、地上の鉄道とも接続する。

幾重にも折りたたまれたチューブは、トポロジーのモデルのような込み入った空間となり、その中にいると方向感覚を失う。

実は、この空間の特性は、地上の都市東京にすでに見られる性格だ。

地上の街を歩いてみよう。直行グリッドのように見えながら,少しづつ曲がっていく道。

1番地の隣が5番地、それから2番地というように、原理を理解しようという意欲を失わせる番地のナンバリング。

東京では、住所を知っていることは、目的地にたどり着けることを保証するものではない。

地図という、カタチの情報がなければ、目的地は見つからない。

だから、カーナビゲーションや、携帯電話への地図配信サービスが普通になる。

地下空間は、この地上の特性を、さらに強化した世界なのだ。

生物学では、ある性格をことさら強める方向の進化を、定向進化と呼ぶ。

キリンの首がしだいに長くなるとか、トナカイの角がだんだん大きく複雑なものになる、というような場合に使われる用語だ。

地下世界は、空間構造という点では、地上世界が定向進化した姿だ、と言えるかもしれない。

だから、地下のトポロジカルな性格は、地下都市の特性としてむしろ積極的に評価することもできる。

そこで、ひとつには、この進化?を、さらに強める処理がなされた。

ウエブ フレームは、そうした空間構造をモデル化するかたちで挿入されている。

同時に、地下空間を彷徨するのは愉快だが、地下鉄という機関には迷わないわかりやすさも必要である。

その役割はふつう、サインが行っている。

しかし、サインは近づいて読まなければわからない。

いまどこにいるのか,右と左のどちらにいったらいいのか、サインによらずにわかればそのほうがいい。つまり、空間のイメージアビリティを高めること。

そのために、ここでは、ふたつの手立てをとった。

ひとつは、それぞれの単位空間の性格をはっきりさせること。

もうひとつは、方向の違いを示すこと。

二つのコンコースの素材を変える、プラットホームの壁を上り下りで変える、ホームの柱を両端で変える、等。

右か左か、初めか終わりか、前か後ろか、特に注意することなく歩いていても、なんとなく感じとることができれば、迷路もまた楽しむことができる。

ホームの金色の側、とか、透けた天井のコンコース、というように、イメージの記憶が場所の理解を助けるはずだ。

視触覚/みえることと、ふれること

氷を見ると、冷たさが手に伝わる。木の壁を見れば、肌にぬくもりが残る。 ものを見るとき,同時に手触りも感じている。

見ることは,触れることである。

ものを見るとは、その表面に目で触れ、視線で撫でまわすことなのだ。

視覚と触覚とは、だからとても近い関係にある。

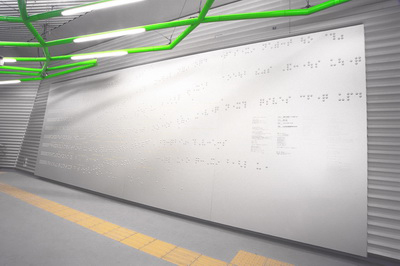

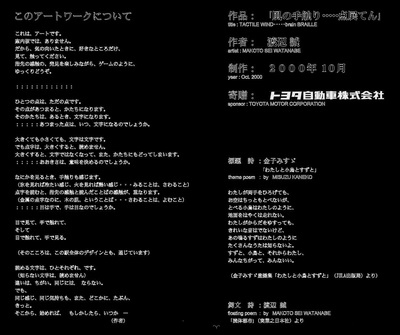

この関係を示したアートワークを、コンコースに設置した。

壁面の一部に、点字と、点字を拡大したものが並んでいる。

これらは短い ことばのかけら である。

文字は大きくても小さくても読めるが、点字は違う。

点字の大きさには絶対条件がある。

拡大した点字はもはや読めない。

言葉なのに読むことのできない、かたち。

大きさの意味。

指で触れて点字を読む。金属の点字に触れて、木の肌触りという言葉を読むとき、そのふたつの感覚が重なる。では、木の板にかかれた、金属という文字を読むときはどうだろう。

指先の感触、頭の中の言葉。

見える素材の感触、頭の中の言葉。

視覚と触覚と意味をめぐる、意識と感覚の、定位できない往復運動が続く。

このアートワークは、そんな、ちいさな振動を起こそうとした。

アート以外にも、同じ意図の手がかりは随所に残している。

階段の手すりの、渦巻き。電話台のめくれた厚いステンレスの板。

ベンチのアルミの厚板にあいた孔。トイレの、雨に濡れたガラスを拭き取ったような鏡。プラットホームの柱の配管の膨らみ。

腰壁の端部の、アルミの柔らかい金物、それは、ウエブフレームの森の中に潜む、小さな甲虫たち。

そうしたものたちに、なにかの拍子にふと触れたとき、どこかにかすかな、視触覚の振動が、静かに伝わってくるだろう。

素材の開発

いつものように新しい材料の開発も行った。

ただし、地下鉄というヘビーディューティーな施設であり、メンテナンスもあまり期待できないため、条件は厳しい。

照明を組み込まずに光りを得る方法がそのひとつ。ガラスの内側に蛍光アクリルを配し、そのエッジライティング効果で内側からの光を得た。

プラットホームの柱の一部と、連絡通路の腰壁のラインに用いた。

メンテナンス軽減のため、WINGのガラスには二酸化チタンによる自浄性コーティングを施している。こうした自浄性処理は他の部分にも用いることを意図したが、技術がまだ安定せず、採用を見送った。今後の発展が望まれる。

- Movie